大年初一那天,得知一个不好的消息—— 一个比我小三岁的人年前突然走了。

我是一个忌惮在过年时触碰悲伤的人,所以内心还有几分嗔怪告知我这个消息的小妹,然后用过年该有的喜庆掩盖了内心的惊愕和惋惜,尽量回避不再提起。

然而那个消息像根刺一样,时不时就会在心里扎一下。每次感觉到疼,眼前就会浮现出若干年前的夏日,一个黑胖少年腼腆地拿着英语书问我单词的模样,一头的汗。

我们是邻居,同住在一个单位大院,一排平房住着七八家,我家中间偏西,他们家在最东头。父母是同事也是朋友。

我对他的印象似乎只停留在那个夏天,后来各家隔开了院墙,见面就少了。八十年代末我们家搬离大院,后来他们家也离开了。此后三十几年,我们都成长和生活在各自父母的嘴里,偶尔知道点消息——工作了,结婚了,有孩子了……还知道政策放开后,他家又添了二胎,今年刚八岁,儿女双全。

同在一个小城市里生活,彼此离得也不远,奇怪的是我们竟然从没见过面——或许擦肩而过也不认得了,我只记得当年那个少年。

以后再也见不到了。

人过中年,不断听到熟悉的人离去的消息。每次得悉同辈猝亡无不惊心,除却唇亡齿寒之感,更疼惜被其仓促撒手于世上的亲人,尤其他的白发爹娘——想来多年未见的人都为之扼腕痛惜,那白发人送黑发人的痛苦,风烛残年的老父母该如何承受?

不敢想。不忍想。

无论是出于多年情谊而发自内心的挂牵,还是念及当年身处低谷时阿姨曾对我们的顾念,这样的时刻都应该送去一份关怀,但又一直迟疑着。

很怕看到他们悲痛欲绝老泪纵横的样子,无论以为人父母还是为人子女的身份和角度,都深感这世上没有言语能抚慰和弥合他们巨大的失子之殇。

上周末,犹豫再三,终于成行。

进门之前,我还在叮嘱老妈要控制好自己的情绪,不要悲悲切切哭哭啼啼给两老徒增愁绪。其实话说给她也是在提醒自己,毕竟我也是个特别感性的人。

然而二老的状态出乎我的意料,虽然面色略显憔悴,但言语清晰和缓,情绪平稳淡定,聊起家长里短以及老年人热衷的国际风云家国大事,竟滔滔不绝。

有一个片刻,望着他们挂着微笑的面庞我竟有些恍惚,怀疑他们儿子猝然离去的消息或许是个谣传——但愿是个谣传!

但悲伤无法回避。当阿姨说到很久没下楼了时,忽然哽咽。她说不愿见人,尤其不能看见和他的大儿子相似的人,黑黑的,高高的,胖胖的……

不敢细问,只能安静地倾听。既希望他们就此把隐忍的情绪倾诉发泄出来,从而得以释放,又担心悲伤的巨浪再次蹂躏他们本已疲惫的身心。

叔叔的神色也黯沉下来,但还在不停地安慰阿姨。他说自己腿脚利落得很,外出采买都能做,不用阿姨操心,也不用麻烦二儿子。说着他还从房间里取出一根拐杖,言称十年之后才用得上……但我知道,因为老年性眼底黄斑病变,他已经有一只眼睛近乎失明了。

不知是不是叔叔拍着胸脯的状态感染了阿姨,她努力从悲伤的情绪中平复下来,即使之后再聊起逝去的儿子,也变得克制了许多。

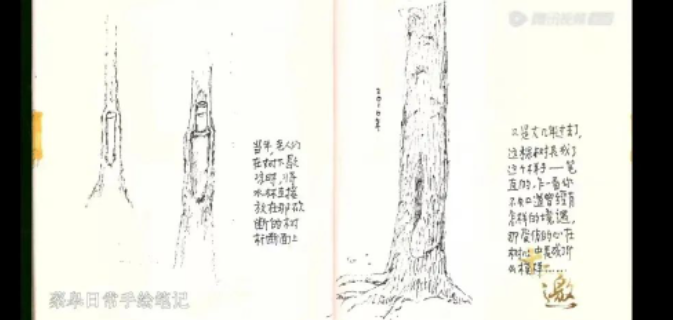

看过许知远在《十三邀》中对话七十七岁的原创绘本女作家蔡皋,内容不乏惊艳和感动,但其中一段印象深刻——蔡先生所住的大院子里有好多树,高大挺拔,郁郁葱葱。而其实有些是在曾经被砍断的树桩上重新生长出来的树,靠着仅存的残躯,在漫长的时间里包裹伤痕努力向上,直到长成和别的树并无二致的样子。

只有贴近看,才能隐约看到树身上的伤口,像不与人言的心事。

许知远问,这些伤疤是看出来比较好还是看不出来更好?

蔡皋说,如果疤痕很明显,对他人来说会很伤感,而树自己也不会乐意。树的本能就是把自己长直,没有人看到它的树心。

图片

叔叔的名字里有一个“祚”字,本义为福运。但我不由自主联想到与之同音的“柞”字,柞树木质坚硬,高大挺拔,生命力极强。而阿姨的名字中有一个“菊”字,凌寒自傲,凝霜独华,悠然南山下。

这一对老人,在颠沛的人生里努力站直,在萧瑟的季节中绽放颜色。他们历经劫伤而相携不倒,保持体面,坚强隐忍得让人心疼又令人敬佩。

而疤痕包裹的树心,有多坚硬,就有多细腻。